Ф.2008, оп. 1, дело 1217

О службе военлета XIX корпусного авиаотряда

поручика 20 стрелкового полка Бориса Губера.

11.09.1917 г.

Родился 1891 г. Марта 21, из дворян московской губернии, православный.

Окончил 5 классов Псковского кадетского корпуса, в Виленском Военном училище окончил курс по 1-му разряду, в службу вступил в 20 стр. п. рядовым на пр. вольноопределяющегося 2 разряда куда прибыл и зачислен 12 февраля 1910 г. произведен в подпоручики 6 августа 1913 г., младшим офицером, в 4 роту 19.9.1914, в пулеметную роту 17.9.1914 г. Контужен в бою у дер. Сидоры 16.10.1914 и отправлен в тыл на лечение.

Зачислен в списки XIX КАО 3.9.1915 г., в списки 5 Авиадивиз. 16.10.1915 г. Командирован в школу наблюдателей 10.12.1915, возвратился в отряд 2.5.1916 г. 1.06.1916 г. удостоен званием «летчика-наблюдателя». За отлтчие в делах против неприятеля произведен в поручики 9.09.1916 г. С 12.09.1915 г. по 1.10.1916 г. совершил 51 боевой вылет общей продолжительностью 102 час. 20 мин.

Выбыл в севастопольскую школу исключен из списков XIX КАО 12.11.1916 г. Прибыл из школы и зачислен обратно 28.06.1917 г. На основании к-ра 1 БАГ от 29.06.1917 г. за №989 вступил во временное командование отрядом 31.06.1917 г. На осн. Приказа по авиадв. за №216 от 4.08.1917 г. сдал отряд 14.08.1917 г.

Ордена за боевые отличия: Св. Анны 4 ст. с надписью за храбрость; Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом; Св. Станислава 2 ст. с мечами; Св. Анны 2 ст. с мечами; Св. Георгия 4 ст.

Командир XIX К.А.О. Военлет шт. капитан Бродович.

Телеграмма

Вх. №20912 31.08.1916 г.

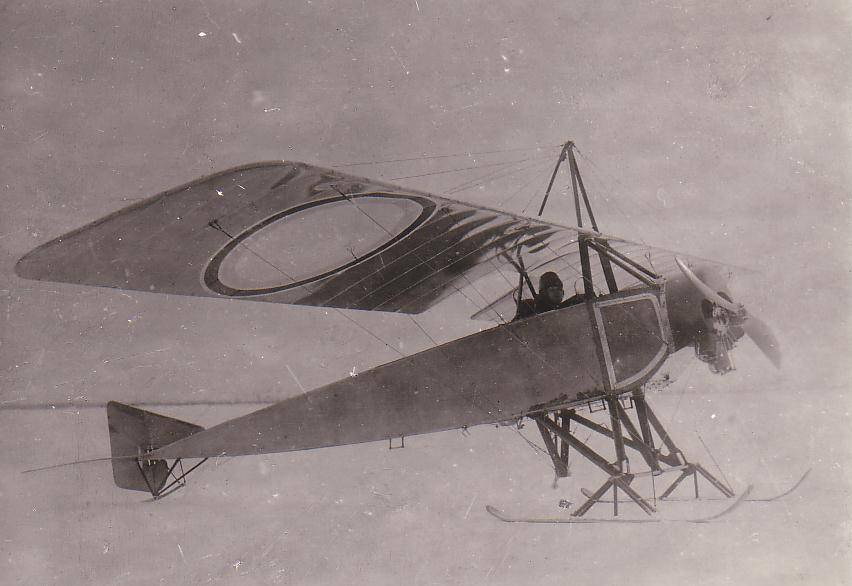

КИЕВ Авiаканц Генералу Фогелю

24 августа получил сведения о движении на Луцк со стороны позиций 6 немецких самолетов с целью отражения налета поднялся поручик Башинский с поручиком Губер на депердюсине забрав высоту к тому времени когда неприятельская эскадрилья уже уходила от Луцка в р-не южнее Рожище вступил в бой с одним из альбатросов атакуя и стреляя в него из пулемета подойдя в плотную и отрезав путь к позициям. После ожесточенного боя альбатрос круто пошел вниз и опустился перевернувшись в веох колесами у дер. Большие Березолуки где неприятельксие летчики подожгли самолет, за тем были взяты в плен подоспевшими войсками. Неприятельский самолет по которому было выпущено более 150 пуль, кроме пробоин бензобака, магнето, карбюратора насоса, весь изрешечен пулями. Неш самолет имеет несколько пробоин в поверхностях бой проходил около 18 ½ часов.

На глазах у войск

1275 Штакап Залесский

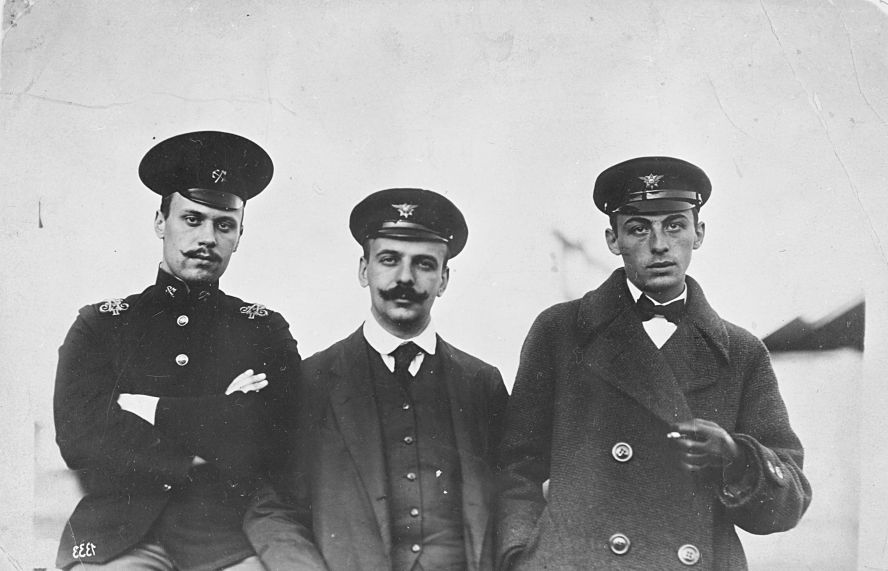

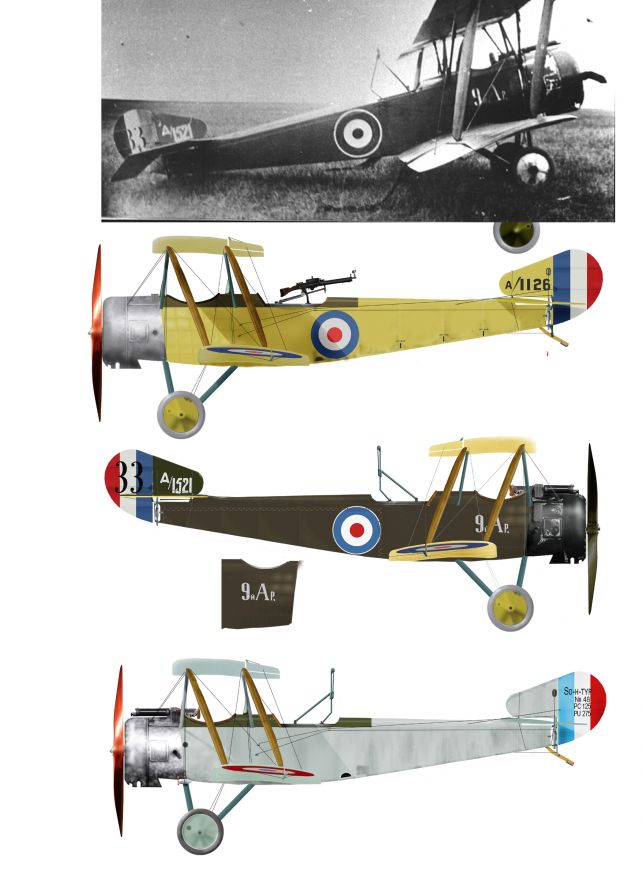

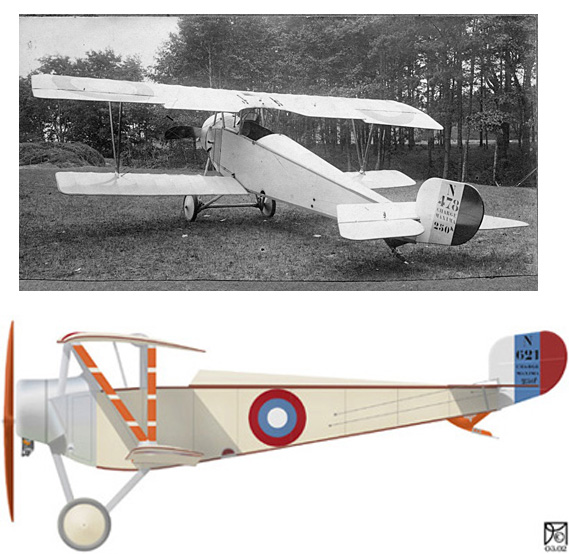

"Депердюсином" Залеский по старинке обозвал Спад А-2, который пилотировал Башинский, позирующий на этом фото у своего аппарата.

По О. Блюму

6.09.1917 (по новому стилю) германские авиационные войска в р-не Луцка потеряли экипаж из полевого авиационного отряда №46, лейтенанты Мюллер и Берген были взяты в плен. (FFl.Abt.46, Lt. Muller, Lt. Bergen)

Ф.2008, оп. 1, дело 1217, лист 12

Телеграмма

Вх. №22159 12.09.1916 г.

КИЕВ Авiадарм.

10 утром два немца (в) районе рожице уклонились от боя один обстрелян. Западнее Луцка нашими тремя атакован немец (в) результате спустился спиралью на 500 метров потом выровнял со снижением перетянув окопы не выше 900 метров сейчас же сел преследовался за позиции поручиком Башинским и Губер несомненно подбит. Вечером не смотря на исключительно благоприятную погоду неприятельские летчики не появлялись.

1308 подписал: Залесский

1280 подп. есаул Ткачев

По О. Блюму

23.09.1917 (по новому стилю) согласно австро-венгерской сводки экипаж самолета Ганза-Бранденбург Ц.I № 26.57 пилот зугфюрер Герман Рост и наблюдатель лейтенант резерва Рудольф Пёшель из 10-й авиароты сели на вынужденную после боя с пятью русскими ньюпорами в своем расположении за линиями окопов южнее Свинюхов. Пёшель был убит в бою, а Рост скончался от полученных ранений 3 октября в германском госпитале в Подберезях. (Hansa-Brandenburg C.I 26.57 Zgsf. Hermann Rost, Lt.i.Res. Rudolf Poshel Flik; 10, 4.Armee Volhynia)

БАШИНСКИЙ Георгий Вячеславович

13.03.1896 г. - 13.11.1916 г.

Биографическая справка:

Георгий Вячеславович Башинский родился 13 марта 1896 года.

Обучался в Морском корпусе. Окончил Севастопольскую военную авиационную школу (1915 г.).

03.11.1914 г. - вступил в службу «охотником» (добровольцем) рядового звания в Севастопольский крепостной авиационный отряд.

12.05.1915 г. - окончил Севастопольскую военную авиационную школу.

С 13.06.1915 г. - военный летчик 19-го корпусного авиационного отряда.

13.11.1916 г. - тяжело ранен при преследовании немецкого самолета, в следствии чего скончался 23 ноября 1916 года.

Чины и звания

Рядовой - 03.11.1914 г.

Ефрейтор - 20.06.1915 г.

Младший унтер-офицер - 29.06.1915 г.

Старший унтер-офицер - 01.08.1915 г.

Прапорщик - Приказом по армиям Северного фронта № 34 от 24.09.1915 г. за боевые отличия (производство утверждено ВП от 24.05.1916 г.).

Подпоручик - 29.07.1916 г.

Поручик - 28.01.1917 г.

Награды

Георгиевская медаль 4-й ст. - Приказом по 5-й армии № 360 от 09.11.1915 г. «за боевые разведки в период боев под Митавой с 4-го по 12-е июня

1915 г.»

Ордена:

Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» - Приказом по 5-й армии № 399 от 24.11.1915 г. «за боевые разведки в период боев под Двинском с 26-го сентября по 2-е октября 1915 г.»;

Св. Станислава 2-й ст. с мечами - Приказом по 5-й армии № 602 от 14.06.1916 г. «за отважный полет 15.03.1916 г., когда наблюдатель был ранен тремя осколками»;

Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом - Приказом по армиям Северного фронта № 867 от 09.10.1916 г.;

Св. Анны 2-й ст. с мечами - Приказом по армиям Юго-Западного фронта № 277 от 28.02.1917 г.;

Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом - ПАФ от 04.03.1917 г.;

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом - ПАФ от 07.04.1917 г.;

Св. Георгия 4-й ст. - ПАФ от 09.10.1917 г. «за то, что, состоя в чине подпоручика, 24-го августа 1916 г., поднявшись на необходимую для боя высоту, атаковал неприятельский самолет и, искусно маневрируя под обстрелом двух пулеметов противника, с полным презрением к опасности, сблизился с противником почти вплотную, чем позволил своему наблюдателю сбить самолет противника».

15.08.1917 Юго-Западный фронт, пилот 8-го истребительного отряда военлет прапорщик Карклин дважды атаковал вражеский самолёт на высоте 800 метров. Аппарат противника быстро снизился и вероятно сел на вынужденную на своей территории. Время и место воздушного боя точно не известны. (из работы О. Блюма THE RUSSIAN MILITARY AIR FLEET IN WORL WAR I том 2, стр. 122)

КАРКЛИН Иван Иванович.

В 1918 году он вступил в ВКП(б), после гражданской войны служил командиром эскадрильи в Забайкальском военном округе. Приказом Наркома Обороны № 2492 от 29.11.1935 года ему было присвоено звание комдива, а 11.03.1937 г. был арестован, и 10.06.1938 г. лично И. Сталин и К. Ворошилов подписали расстрельные списки, в которых значился и И. И. Карклин.

( А. Н. Лойко, Е. Н. Лойко, А. Н. Лойко. НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ Повесть о русском летчике Иване Лойко)

До..., германский истребитель ЛФГ Роланд. ДII (LFG Roland.DII) на одном из полевых аэродромов восточного фронта

и после..., 15.08.1917 техперсонал разбирает подбитый германский истребитель ЛФГ Роланд. ДII (LFG Roland.DII), пилот которого сел на вынужденную за своими линиями после воздушного боя в районе г. Луцка.

К вопросу об эмблематике и обозначениях отечественной авиации начального периода развития (1909 – 1913 г.г.)

Русская военная авиация с самого зарождения была тесно связана с историей развития отечественных добровольных общественных организаций. Наша общественность старалась ускорить процесс становления авиации в России. С этой целью 13 декабря 1909 года Академия наук организовала собрание членов Совета министров. Выступивший на нем с докладом академик Б. Б. Голицын резко критиковал Военное, Морское и прочие министерства за бездеятельность в вопросе постановки дела воздухоплавания и авиации в России. Правительство в ответ на предложение организовать межведомственную комиссиию из представителей власти, науки и общественности с целью объединения усилий в создании научных и экономических основ для развития этой отрасли, ответило отказом, постановив (15.12.1909г.), что «усовершенствование способов в воздушном пространстве и практические испытания новых изобретений должны составлять преимущественно предмет частной деятельности… Главным движителем в развитии авиации и воздухоплавания должна стать заинтересованность отдельных лиц и частных учереждений». Таковые лица и учереждения в России уже имелись, старейшими из них были Императорский Всероссийский и Одесский аэроклубы, а так же Отдел Воздушного Флота.

Императорский Всероссийский и Одесский Аэроклубы.

11 марта 1908 г., в Одессе был создан Аэроклуб – один из первых в России. Самым известным из его членов стал знаменитый спортсмен велогонщик С.И. Уточкин, приступивший к постройке аэроплана собственной конструкции. Кстати, протоколом Клуба от 30 марта 1910 г. было объявлено: «… 1. принять под патронаж и флаг Одесского Аэроклуба полеты в 1910 г. С.И. Уточкина на аэроплане типа Г. Фармана. 2. подвергнуть его испытанию для выдачи ему грамоты на звание пилота-авиатора…».

Понимая важность и значимость нового начинания, Общее Собрание Аэроклуба пришло к выводу, что необходимо создать нагрудный знак, который с гордостью будут носить члены Клуба, обладающие особой степенью корпоративного единения и причастных к решению важных государственных задач.

История российских знаков отличия богата и впечатляюща. Жетоны и нагрудные знаки возникли и быстро распространились в XIX в. Особую популярность приобрели нагрудные знаки, ставшие законным и непременными атрибутами форменной одежды. Российские знаки отличия всегда отличались разнообразием форм и идей, высоким художественным уровнем исполнения. Система утверждения знаков самим Императором исключала дилетантский подход к его разработке, а их исполнение в лучших традициях ювелирных мастеров наполняло гордостью владельцев таких знаков. Их весьма уважали и ценили.

Большинством голосов Общее Собрание Одесского Аэроклуба 16 апреля 1909 г. утвердило новый знак. Основу знака составляет вытянутый овальный серебряный лаврово-дубовый венок - символ славы и крепости. Кстати, такой венок является одной из общепризнанных эмблем всех представителей силовых структур нынешней России. В центральной части знака – изображение летного поля, покрытое зеленой эмалью. На фоне летного поля силуэт накладного, золотого воздушного шара. В верхней части знака стилизованный накладной силуэт аэроплана (сиситемы Блерио), развернутый в три четверти, из серебра. Крылья последнего чуть выступают за пределы венка с обеих сторон. В верхней части фалеронима аббревиатура из трех букв золотом ОАК, опирающаяся основанием на центральную часть аэролана. На этом же собрании был утвержден и флаг Клуба, представляющий собой белое поле с изображением знака Клуба в центральной части.

Большинством голосов Общее Собрание Одесского Аэроклуба 16 апреля 1909 г. утвердило новый знак. Основу знака составляет вытянутый овальный серебряный лаврово-дубовый венок - символ славы и крепости. Кстати, такой венок является одной из общепризнанных эмблем всех представителей силовых структур нынешней России. В центральной части знака – изображение летного поля, покрытое зеленой эмалью. На фоне летного поля силуэт накладного, золотого воздушного шара. В верхней части знака стилизованный накладной силуэт аэроплана (сиситемы Блерио), развернутый в три четверти, из серебра. Крылья последнего чуть выступают за пределы венка с обеих сторон. В верхней части фалеронима аббревиатура из трех букв золотом ОАК, опирающаяся основанием на центральную часть аэролана. На этом же собрании был утвержден и флаг Клуба, представляющий собой белое поле с изображением знака Клуба в центральной части.

29 января 1908 года в Санкт-Петербурге был организован Всероссийский аэроклуб. После того, как Николай II взял его под свое покровительство, он стал назваться Императорским. Как и положено подобному учереждению он имел собственную эмблему и флаг. Эмблема эта представляла из себя серебрянную восьмиконечную звезду с наложенным на неё золотым крылатым якорем (традиционной воздухоплавательной эмблемой) с лазоревым щитом, на котором была нанесена золотом аббревиатура клуба (ИВАК).

Флагом клуба являлось белое полотнище с государственным триколором в крыже и эмблемой ИВАК в противоположном конце которого.

Аналогичную эмблему имел и вымпел клуба появившийся несколько позже.

Эмблема использовалась как нагрудный знак и кокарда головных уборов членов клуба.

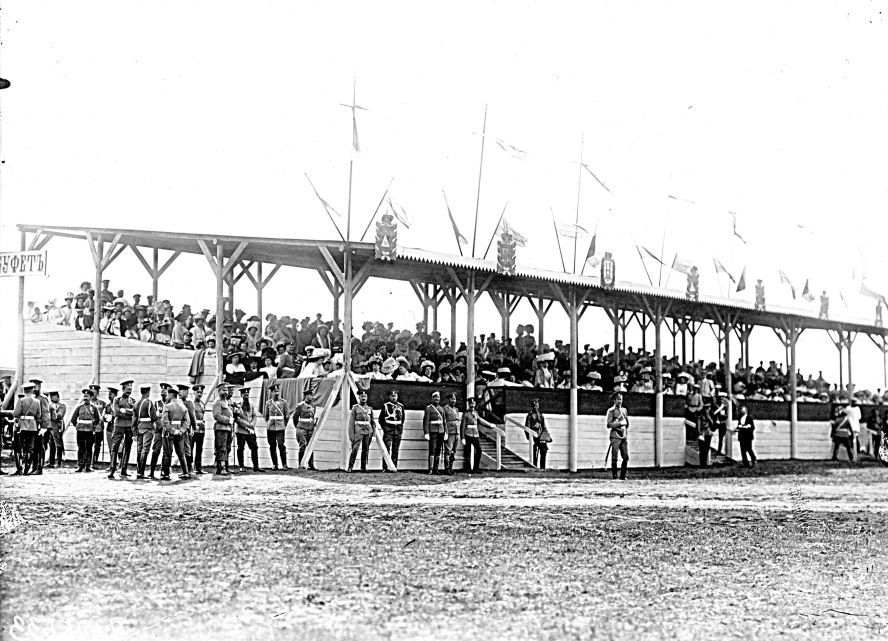

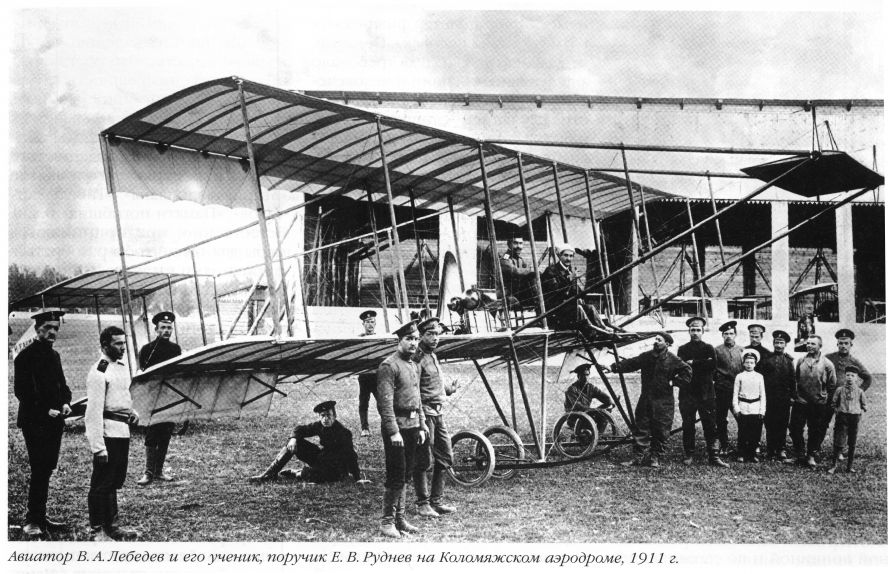

Флаг клуба мог использоваться при полетах воздухоплавательных судов, украшения зданий строений и помещений в приличиствующих тому случаях. С тех пор как Коломяжский ипподром на севере Петербурга, столь популярный у публики, стал использоваться для показательных полетов первых летательных аппаратов, на нем можно было увидеть флаги ИВАК`а.

Флаг клуба мог использоваться при полетах воздухоплавательных судов, украшения зданий строений и помещений в приличиствующих тому случаях. С тех пор как Коломяжский ипподром на севере Петербурга, столь популярный у публики, стал использоваться для показательных полетов первых летательных аппаратов, на нем можно было увидеть флаги ИВАК`а.

Кроме этих двух старейших добровольных объединенй пионеров аэронавтики, в России существоали и прочие общества и клубы связанные зачастую с автомобильным спортом.

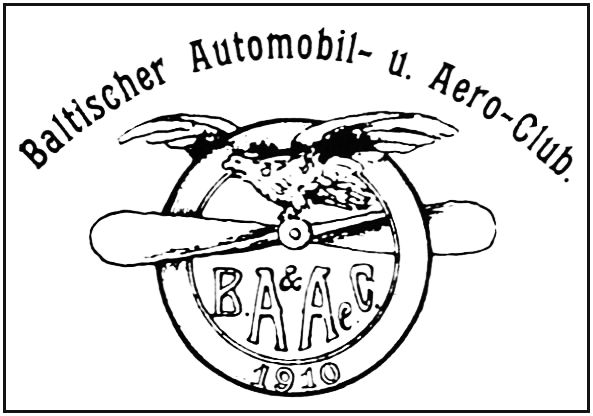

В Риге находился основанный в 1910 году Балтийский автомобильный и аэроклуб.

Отдел Воздушного Флота (ОВФ).

Начало полетов, Блерио лейтенанта Буксгевдена выводят на беговую дорожку Коломяжского ипподрома, рядом на флагштоке развевается флаг ОВФ.

Справедливости ради необходимо отметить, что на успехи мировой авиации обратили внимание и члены Императорской семьи. Великий Князь Александр Михайлович – председатель Особого Комитета по сбору пожертвований на военный флот, обратил внимание на возможное в будущем серьезное значение авиации в военном деле. Он пришел к убеждению, что положить начало созданию в России военного воздушного флота «… задача несравненно более важная, чем усиление морского флота одним минным крейсером».

Мнение Князя нашло полное подтверждение в ответах на обращение Императора к пожертвователям, опубликованное в газетах в конце 1909 г. Практически все высказались за немедленное вкладывание оставшихся неизрасходованных на строительство морского флота сумм и создание воздушного флота. Собрание Комитета по сбору пожертвований 30 января 1910 г. постановило ходатайствовать перед Императором об использовании оставшихся 900 000 руб. на создание военного воздушного флота и о разрешении Комитету продолжить сбор добровольных пожертвований на ту же цель.

Думаю, читателю будет интересно узнать и сравнить по категориям некоторые результаты сбора добровольных пожертвований:

Пожертвования купечества

По мнению членов Комитета, купечество отнеслось к призыву более чем скромно и дало всего 507 652 руб. и 73 коп. Это составило 3 % от общего поступления. Крупных пожертвований было всего пару, а именно:

– 30 000 руб. (шлиховым золотом) от Б.И. Золотарева (Чита);

– 25 000 руб. от Рижского биржевого Общества.

Пожертвования духовенства

Всего было пожертвовано 591 873 руб. и 16 коп. Это составило 3,4 % от всех пожертвований. От Санкт-Петербургской губернии поступило по 25 000 руб. из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. От Киево-Печерской Лавры поступило 30 000 руб. Духовенство Киевской губернии дало 45 578 руб. и 46 коп., Московской – 19 377 руб. и 93 коп., Рязанской – 22 811 руб. и 88 коп. Вместе с этим было три единовременных пожертвования по 5 000 рублей каждое: от настоятеля и братии Чуржинской Никольской пустыни Астраханской губ., Иркутского Вознесенского св. Иннокентия монастыря и Воскресенского «Ново-Иерусалимского» монастыря (Московской губ.).

Пожертвования рабочих, приказчиков и мелких рабочих

Эта группа дала 126 883 руб. и 05 коп. или всего 0,8 %. От Санкт-Петербургской губ. поступило 38 031 руб., Московской – 8 711 руб. и 18 коп., Области Войска Донского – 5 362 руб. и 06 коп.

Пожертвования крестьян

Крестьяне наиболее отзывчиво отнеслись к идее о постройке флота. Всего было собрано 1 997 259 руб. и 61 коп. или 11,5 %. От Казанской губ. – 98 046 руб. и 68 коп., Оренбургской – 77 289 руб. и 75 коп., Бессарабской – 52 787 руб. и 28 коп., Области Войска Донского – 59 777 руб. и 58 коп. Кроме того, «инородческое» население Ставропольской губ. – 353 458 руб. и 95 коп. и Ферганской области – 112 699 руб. и 69 коп. А вот только одно Общество станицы Новочеркасской дало 15 000 руб.!

Пожертвование учащихся всех ведомств, кроме военного и морского

Эта группа сочувственно отнеслась к пожертвованиям. Большое число сельских и низших школ прислали свои копейки, которые, в общем, составили 207 506 руб. и 90 коп. или 1,6 %. Санкт-Петербургская губ. – 31 257 руб. и 74,05 коп., Московская – 12 057 руб. и 02 коп., Екатеринославская губ. – 8 740 руб. и 76 коп., Варшавская – 6 192 руб. и 19 коп.

Самое крупное единовременное пожертвование поступило от профессора И.Е. Репина – 5000 руб.

Для увеличения потока денежных средств на общем Собрании Комитета, которое состоялось 24 мая 1912 г. постановили: «1. Испросить Высочайшее Соизволение на учреждение в Комитете нагрудного знака для лиц обоего пола, с распространением его среди населения при условии, что за пожертвование в 500 рублей выдавать золотой знак, в 100 рублей серебряный, за более выдающиеся крупные пожертвования испрашивать особые награды и, кроме того, в некоторых случаях за особые труды и заслуги в деле содействия Комитету выдавать нагрудный знак бесплатно;

2. Выпустить согласно постоянно поступающим просьбам, недорогие жетоны (трехрублевого достоинства) для ношения на цепочке, чтобы каждый, внесший свою лепту на нужное Родине дело, имел о том память…»

25 июня того же года Император дал Соизволение на учреждение нагрудного знака.

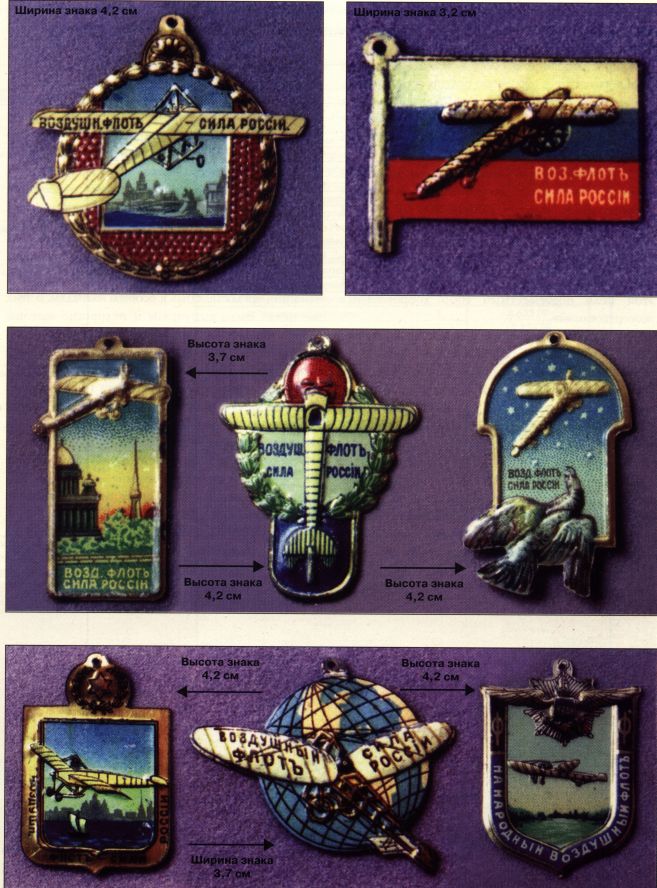

Знак Комитета по усилению воздушного флота.

500 рублей. Много это или мало? Изучив периодику того времени, мне удалось собрать некоторые расценки, взятые из разных источников (по Москве): лечение в Преображенской больнице обходилось пациенту в 6 руб. 60 коп. за месяц, а в Алексеевской – в 15 руб. Поход в баню обходился в 5 коп., а проживание в «Доме дешевых квартир» с отоплением и электричеством – 10 руб. в месяц за квартиру (не путать с ночлежкой – 3коп. за ночь), проезд в трамвае с 7 до 8 утра – 3 коп., днем от 5 до 8 коп. Посещение музея стоило от 15 до 20 коп., а зоопарка – 35 коп. Цены на продукты за пуд Вас тоже удивят: Мясо – 4 руб. с мелочью, свинина стоила еще дешевле. Масло - 13 руб., мед – 9 руб., капуста – 4 руб., соль – 1.20, а картошка – 50 коп. Один литр бензина стоил 2.60, а покупка автомобиля – 7000 руб. Чернорабочий получал 25 рублей, маляр – 38, слесарь – 60, а кузнец – 75 рублей. Зимой платили больше. Оклад генерал-майора для особых поручений составлял – 312руб. Вот, что такое пятьсот рублей. В воспоминаниях Р. Малиновского есть упоминание о том, что обед в те годы стоил 25 копеек, а теплое пальто – 2 рубля.

Знак Комитета по усилению воздушного флота представляет собой овальной формы лавровый золотой венок с ярко выраженным основанием - расходящимися ветвями. Верхнюю часть знака венчает накладной двуглавый, из серебра орел, на голове которого золотая Императорская корона. На груди орла закреплен малый золотой щиток с изображением Святого Георгия Победоносца. Орел занимает 1/3 часть знака. В центральной части знака – стилизованный накладной щит (греческий, или амазонский), вытянутый по ширине к венку с загнутыми по краям верхними концами. В геральдике используется крайне редко. Щит покрыт темно-синей эмалью. Борта золоченые. На щите накладное изображение аэроплана (в три четверти), предположительно «Ньюпора IV». Центральную композицию венчает лента бирюзовой эмали с бантом в нижней части. По ленте надпись: в верхней части – Воздушный Флот, в нижней – Сила России.

Существовали и знаки меньших номеналов, а также жетоны в плоть до самых дешевых для так называемого «кружечного сбора».

Жетон пожертвователя на строительство Воздушного флота для ношения на пуговице.

Жетон Пожертвователя на строительство Воздушного флота овальной формы. Венок лавровый, перекрещивающейся верхней части, из золота. Центральную часть жетона занимает изображение из серебра аэроплана (системы Блерио) видом сверху. Причем крылья аэроплана находятся под венком и чуть выступают с обеих сторон, а фюзеляж и стабилизатор над венком и тоже выступают над основанием знака. Венок и фюзеляж аэроплана обрамляет голубой эмали лента с надписью: «Воздушный флот – Сила России». Над венком припаяно ушко, с помощью которого жетон крепился к цепочке. Чуть позже, 3 декабря 1912 г. был утвержден жетон с цепочкой для ношения на пуговице, который представлял собой аэроплан, над которым находится двуглавый орел, держащий в лапах свисающий книзу эмалевый Андреевский флаг. В дальнейшем этот жетон несколько видоизменили. На Андреевском флаге появилась еще одна синяя полоса, символизировавшая пятый, т.е. воздушный океан.

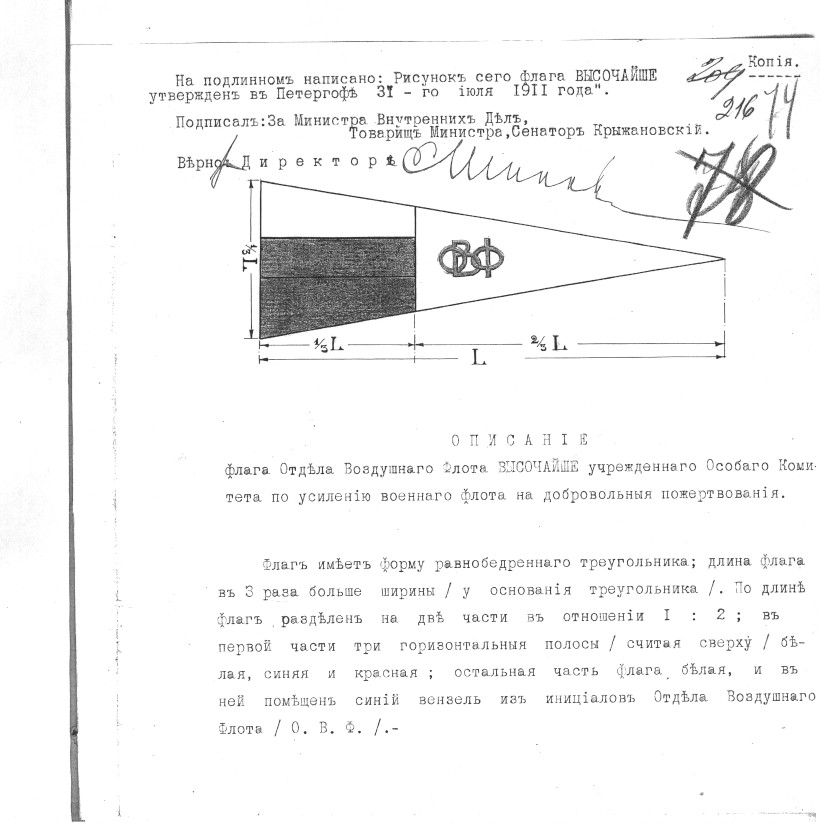

Для ОВФ также был учрежден специальный флаг, который можно было использовать и при полетах на аппаратах тяжелее воздуха. Он имел вид белого вымела треугольной формы с гоударственным триколором в основании и синей обревиатурой организации на белом поле. Флаг можно было привязывать к стойкам и растяжкам их планеров. Вскоре аналогичным вымпелом обзавелся и ИВАК.

Существовали и другие варианты выполнения флага общества.

В данном случае он был накрашен на перкали рулевого управлениея одного их первых аппаратов системы Фармана, приобретенного ОВФ для авиационной школы в Севастополе.

Первая организация военнной авиации 1911г. и её обозначения.

Фарман VII №16 из 2-го отряда Авиационного батальона ОВШ (Офицерской Воздухоплавательной Школы), Гатчина 1912 - 1913 гг.

Бурная деятельность первых аэроклубов и ОВФ вскоре позволила военным, задуматься об организации Военного воздушного флота России. В соответствии с этим Воздухоплавательный отдел Главного Инженерного Управления (ГИУ) разработал план создания воздухоплавательных средств и реорганизации воздухоплавательных частей, и уже осенью 1910 г. начальник ГИУ направил Военному министру в дополнение вышеназванному плану проект создания авиационной службы. Основные положения проекта Военный министр в 1911г. представил Николаю II в виде докладной записки, в которой прикрепленире авиационных отрядов к 18 воздухоплавательным ротам мотивировал следующим образом: «18 авиационных отрядов пока предполагается содержать при существующих воздухоплавательных ротах. Такое положение обуславливается как общностью задач, возлагаемых на роты и отряды, так и условиями специальной подготовки летного состава, снабжения и довольствия техническим имуществом отрядов; … авиационные отряды будут организованы таким образом, что во всякое время будет возможна их передача штабам и войсковым частям в зависимости от потребностей».

«Фарман VII» военного комитета МОВ (Московского Общества Воздухоплавания) на котором Габер-Волынский совершил перелет из Москвы в Богородск, 15 сентября 1912 г.

Исходя из результатов маневров, 21 сентября 1911г. ГИУ предолжило Военному министру план формирования авиационных отрядов на 1912г., согласно которому в первую очередь должны быть сформированы отряды при водухоплавательных частях, дислоцирующихся в городах Гродно (Виленский военный округ (ВО), Киеве (Киевский ВО), Новогеогиевске (Варшавский ВО), Карсе (Кавказский ВО), Чите (Иркутский ВО) и в селе Спасское (Приамурский ВО) и во вторую очередь – в крепостях: Ковно, Осовец, Севастополь и Брест – Литовск – всего десять авиационных отрядов. Остальные восемь предполагалось сформировать в следующем 1913 году. В каждом из них должно было быть четыре биплана «Фарман VII» для разведки и два связных моноплана «Блерио XI».

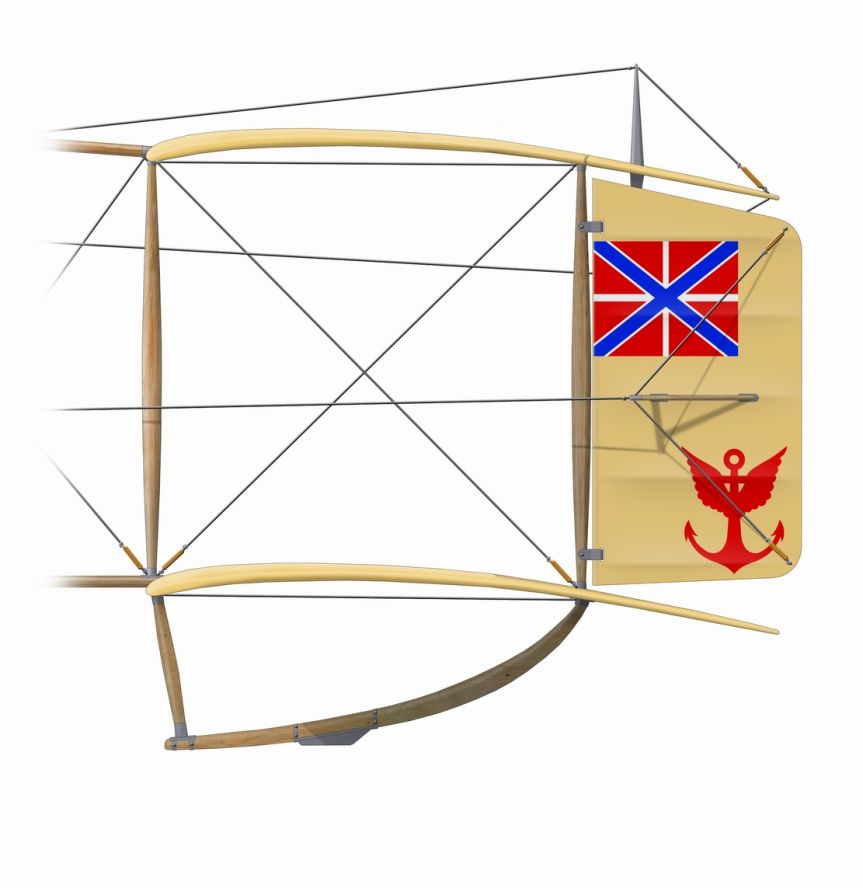

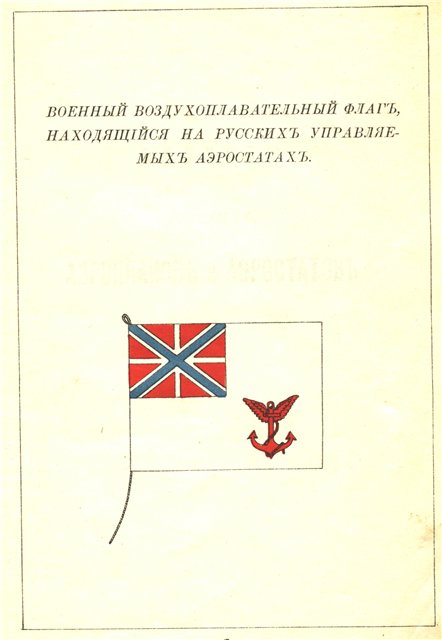

Теперь становится понятно, почему в этот период в качестве опознавательных знаков гоударственной принадлежности наши военные самолеты должны были нести присвоенный воздухоплавательным частям флаг, который мог быть выполнен, как в традиционном матерчатом виде, так и нарисован красками на перкали их планеров.

Фарман VII № 12 из 2-го отряда Авиационного батальона ОВШ, Гатчина 1912 - 1913 гг.

Тогда же была разработана первая система отрядных обозначений, но обратимся к документу:

«Командир 4-й воздухоплавательной роты

20 февраля 1913 года

Кр. Ковна

В воздухоплавательную часть ГУГШ.

Рапорт.

Отличительным дневным знаком на аппаратах авиационного отряда вверенной мне роты установлен чёрный диск, 1 аршин в диаметре, помещенный на правой добавочной поверхности снизу.

Приложение: 3 фотографических снимка аппарата "А.Фарман VII" с отличительным знаком. Подполковник барон Нольде.»

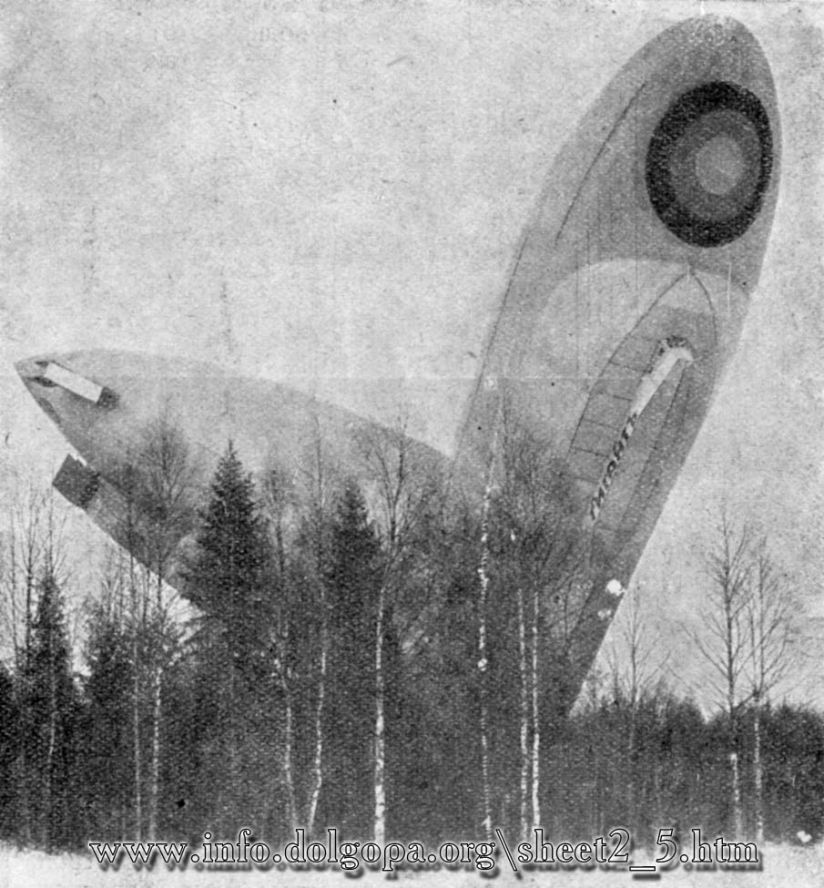

Авария старшего унтер-офицера И.Спатареля Гродненского крепостного авиационного отряда, осень 1913 г. На нижнем крыле его "Фармана VII" сохранилась продольная черная полоса, прежнее обозначение авиационного отряда при 5-й воздухоплавательной роте, которым был до реформы этот отряд.

Изучение фотографий той эпохи подтверждает документальные находки, так отличительным знаком аппаратов 5-й воздухоплавательной роты (кр. Ковно) была продольная черная полоса вдоль всего нижнего плана, 6-й (кр. Осовец) чёрный диск на левой нижней консоли, авиационных отрядов при Офицерской Воздухоплавательной Школе (ОВШ) одна или две поперечные черные полосы на правой нижней консоли, и т. д. и т. п. Все эти обозначения наносились исключительно на нижние поверхности аэропланов, так как предназначались для распознования их наземными войсками. Просуществовала эта система два последних довоенных года и была сменена новой на кануне первой мировой войны.

"Фарман VII" на Мокотовском поле, Варшава.

Статья обновлена 16.10.2012 г.

Khayrulin Marat, Moscow

Русский текст статей был подготовлен Евгением Ушаковым, я позволил себе сделать некоторые ремарки в тексте, они выделены курсивом.

Вот первая из них: Предыстория этой статьи началась с дискуссии на нашем форуме.

aviaww1.forum24.ru/?1-3-0-00000004-000-0-0

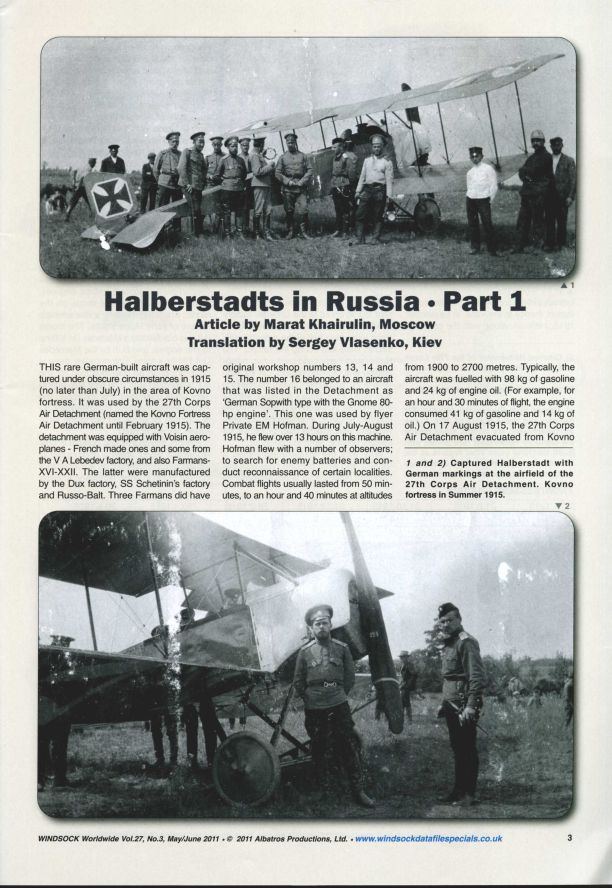

Эта редкая машина германского производства попала в плен при невыясненных обстоятельствах ещё в 1915 году (не позднее июля) в районе крепости Ковно и использовалась в 27-м корпусном авиационном отряде (до февраля 1915 года – Ковенский крепостной авиаотряд). На вооружении отряда были аэропланы Voisin французского производства и завода В.А. Лебедева, а также Farman-XVI, -XXII. Последние машины были изготовлены на заводах Dux, С.С. Щетинина и Русско-Балтийском. Три Farman имели оригинальные номера «собственных мастерских» №№ 13, 14 и 15. Номер 16 имел аппарат, который в отряде называли «немецкий типа Sopwith с мотором Gnome 80НР». На нём совершал боевые полёты лётчик рядовой Е.М. Гофман. В июле-августе 1915 года на этом аппарате он налетал свыше 13 часов. Гофман летал с разными наблюдателями, имея задание поиска батарей противника и разведки определённого района. Боевой полёт обычно длился от 50 минут до 1 часа 40 минут на высоте от 1900 до 2700 метров. Как правило, аэроплан заправляли 98 кг бензина и 24 кг масла. Например, за 1 час 30 минут полёта мотор съедал 41 кг бензина и 14 кг масла. 17 августа 1915 года 27-й корпусной авиаотряд эвакуировался с аэродрома у крепости Ковно и перелетел на станцию Кошедары, затем прибыл в Вильно. В сентябре 1915 года лётчик Гофман вместе с пленным Halberstatd («немецкий типа Sopwith») был отправлен в Петроград на завод В.А. Лебедева, имея также цель получения новых Voisin, так как больше половины машин отряд потерял при отступлении. Аппарат потерпел аварию (капот) и требовал ремонта. Наконец, с 10 июня 1916 года в отрядной ведомости этот аэроплан появляется как Bristol без номера с мотором Gnome 80НР. За ним ездил в Петроград военный лётчик прапорщик Гофман (который за это время был повышен в чине за боевые заслуги).

Почему Halberstatd называли Bristol и какой модификации была пленная машина?

Нельзя исключить, что внешний вид машины напомнил нашим авиаторам довоенную серию бипланов Bristol Coanda, или появившийся в 1914 году одноместный Bristol Scout.

Фирма Halberstadter Flugzeug Werke GmbH была основана 9 апреля 1912 года как германский филиал фирмы British and Colonial Aeroplane Comp. (Bristol Aircraft Ltd.) и до начала 1914 года называлась Deutsche Bristol Werke. Под руководством главного конструктора Karl Theis были созданы различные модели. Модель c заводским обозначением A15 была учебной, двухместной и строилась с 1914 года. В августе 1915 года, т.е. уже после того, как самолёт попал в плен, в Германии изменили систему обозначений типов /в смысле моделей, а не классов/ военных самолетов, и A15 превратился в B.I. Модель B.I от более поздних B.II и B.III отличался ротативным двигателем Oberursel U.0 80HP (копия французского мотора Gnome Lambda), меньшими размерами и отсутствием стоек на руле поворота, которые затем стали характерной особенностью ранних Halberstatd. На B.II стоял мотор Mersedes D.I 100HP , а на B.III — Mersedes D.II 120HP. К сожалению, по модификации B.I, в отличии от B.II/III нет никакой цифровой информации. Эта машина была выпущена в очень малом количестве. Например, согласно Frontbestand наличие Halberstatd B.I в германских авиачастях, что говорит о её редкости и малочисленности:

30.6.1915 - 2 31.8.1915 - 3 31.10.1915 - 4 31.12.1915 - 2 28.2.1916 - 1 30.4.1916 - 0 30.6.1916 - 0

У меня лично есть сомнения к такой трактовке расположения стрелкового вооружения на этой реконструкции, все пулеметы, кроме синхронного "Кольта", должны были быть установлены по оси симметрии машины, без смещения на правый борт как на рисунке.

Alexandrov и Durkota в своих работах приводят фотографию этого самолёта, идентифицируя его как Halberstadt C.I, но это ошибка. Согласно Peter Grosz, получившие вооружение Halberstadt "тип B" никогда не носили обозначения C.I.

А этот самолёт на момент пленения так и остался невооружённым. После ремонта на заводе В.А. Лебедева, на Halberstatd установили три пулемёта, что для российской авиации периода 1914—1917 гг. вероятно единственный случай (не считая 4-моторных самолётов типа «Илья Муромец»). Два пулемёта (синхронный и над крылом) иногда ставили на истребителях Nieuport, а на разведывательных машинах (Voisin, Farman, Morane) как правило, стоял один пулемёт. Синхронизированный Colt установили справа от мотора, сверху поставили облегченный Vickers и в кабине наблюдателя тоже, с магазинной катушкой от «Парабеллума». Пехотный пулемёт Vickers Mk.I выглядел необычно: переделанный под воздушное охлаждение узкий перфорированный кожух на стволе — вероятно такое решение переняли с немецкого "Парабеллума". Такой же пулемёт можно увидеть на фотографии «Вуазена» 27-го корпусного авиаотряда.

Неизвестно, успел ли принять участие ли в боевых вылетах 27-го корпусного авиаотряда пленный Halberstatd со столь мощным вооружением за три месяца до своей гибели.

Хотя в истории российской авиации было немало случаев, когда после падения самолёт сгорал вместе с экипажем, но для 27-го корпусного авиаотряда огонь был злым роком почти всю войну. Так, в мае 1915 года два Farman-XVI были сожжены экипажами в районе вынужденных спусков на вражеской территории. В августе 1915 года, при отступлении из крепости Ковно 27-й отряд вынужден был сжечь 7 Farman и 2 Voisin, а в сентябре поручик Трусов во время пробы упал с Voisin и сгорел вместе с самолётом. В апреле 1916 года военный лётчик 27-го отряда поручик Долгов тоже сгорел на Voisin, при приёме аппарата в 4-м авиапарке.

6 сентября 1916 года пилот прапорщик Е.М. Гофман с наблюдателем поручиком М.В. Ивановым вылетели на разведку с аэродрома у станции Маневичи. При подъёме самолёт упал и загорелся при ударе о землю. Лётчики и аппарат сгорели. Так трагично закончилась короткая история этого редкого самолёта в России.

Источники

Российский государственный военно-исторический архив, г. Москва.

Центральный дом авиации и космонавтики, г. Москва.

Архив Г.Ф. Петрова.

Günter Kroschel, Helmut Stũtzer. Die Deutschen Militärflugzeuge 1910—1918, Verlag E.S. Mittler & Sohn GmbH, 1994.

Peter Gray, Owen Thetford. German Aircraft of the First World War, Putnam, 1992.

Durkota, Darcey & Kulikov. The Imperial Russian Air Service - Famous Pilots and Aircraft of World War 1, Flying Machines Press, 1995.

А.О. Александров, Г.Ф. Петров. Крылатые пленники России. Санкт-Петербург, Б&К, 1997.

Windsock International Vol 10 No 5 1994.

WW1 Aero Nr107, December 1985.

Благодарности

Автор выражает благодарность за помощь в работе над статьей Сергею Алексееву (Москва, Россия), Сергею Власенко (Киев, Украина), Евгению Ушакову (Одесса, Украина), а также Геннадию Петрову и Борису Степанову (Санкт-Петербург, Россия).

Все даты приведены по новому стилю

Фотографии

01. Трофейный Halberstadt с германскими крестами на аэродроме 27-го корпусного авиаотряда. Крепость Ковно, лето 1915 года.

02. Halberstadt на аэродроме 27-го корпусного авиаотряда. На нижней поверхности крыльев видны кресты. Аэроплан не вооружён. Крепость Ковно, лето 1915 года.

03. Halberstadt 27-го корпусного авиаотряда потерпевший аварию. В кабине лётчик Гофман. На верхних плоскостях видны российские знаки. Сентябрь 1915 года.

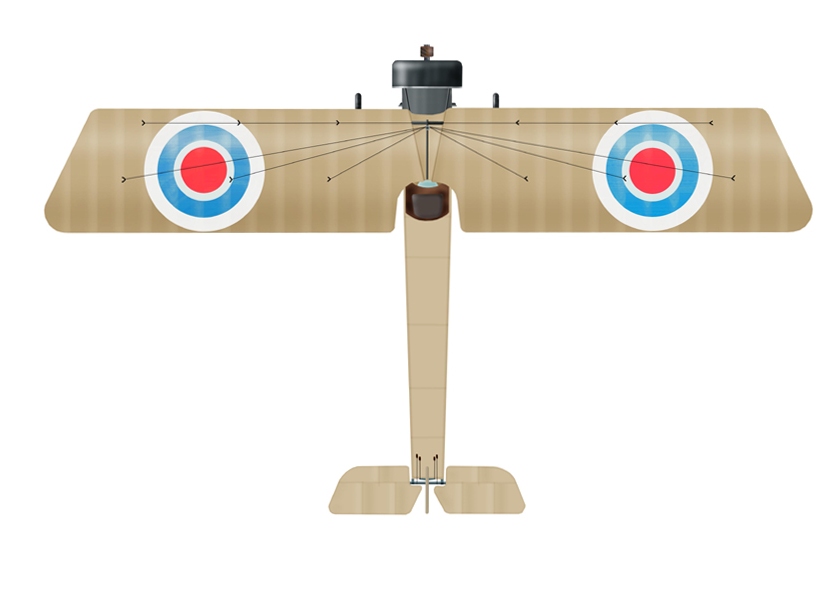

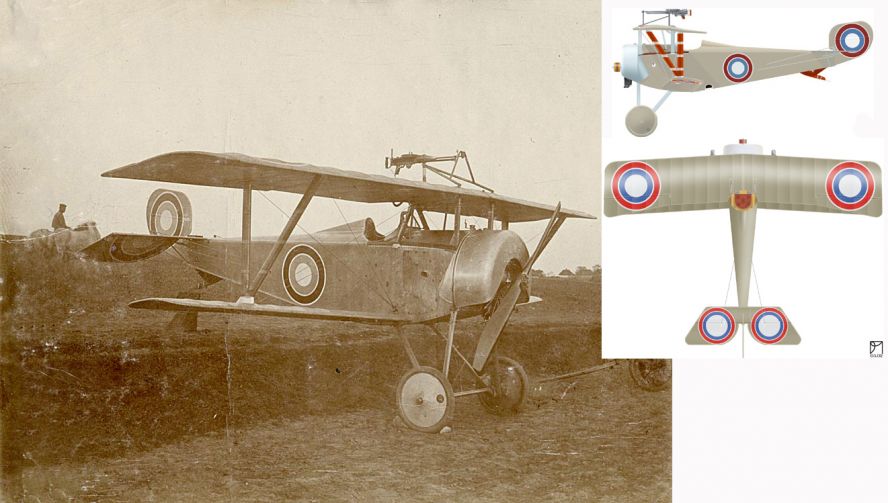

04. У трофейного Halberstadt B.I стоят военный лётчик прапорщик Е.М. Гофман и адъютант 27-го авиаотряда поручик М.В. Иванов. Аэроплан вооружён тремя пулемётами: синхронизированный «Кольт», облёгченные «Виккерсы» на верхней плоскости и кабине наблюдателя. Один из «Виккерсов» снабжён катушечным магазином от германского «Парабеллума». На нижней поверхности крыльев и руле поворота нарисованы российские опознавательные знаки (бело-сине-красные круги). Аэродром 27-го корпусного авиаотряда, Маневичи. Лето 1916 года.

05. «Вуазен» 27-го корпусного авиаотряда, вооружённый «облегченным» пулемётом «Виккерс». Крайний слева – адъютант отряда, наблюдатель поручик Иванов. Лето 1916 года.

06, 07. Сгоревший Halberstadt B.I. Тела погибших прапорщика Гофмана и поручика Иванова. Маневичи, 6 сентября 1916 года.

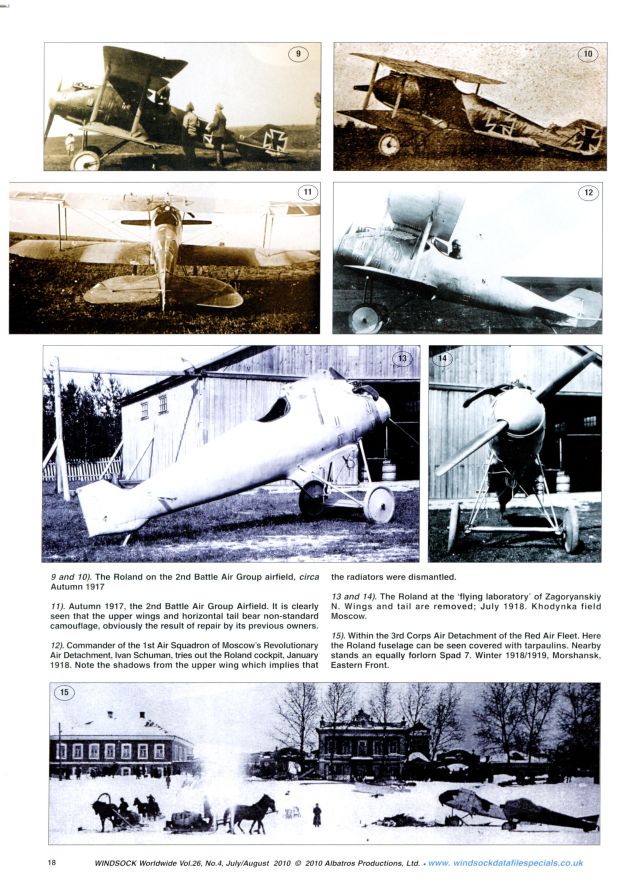

И "потерявшиеся" иллюстрации к статье о Роланде.

Мой хороший друг и приятель, а также один из немногих знатоков истории отечественной авиации этого периода Сергей Виктрович Аверченко прислал некоторые дополнения и уточнения к этой статье.

И так представляю вам следующий документ:

Начальник 27-го корпусного отряда

28.12.1915г.

№ 3585

Начальнику штаба III Сибирского армейского корпуса.

Рапорт

"5 июля сего года вблизи крепости Ковна у фольвака Стара-Буда, вследствие порчи мотора спустился немецкий аппарат Гальберштадт, который был взят во вверенный мне отряд. При ночном полете 4 августа из крепости Ковна на ст. Кашедары упомянутый аппарат подломился, вследствии чего был отправлен на аэропланный завод Лебедева, где находится и в настоящее время..."

Подписал военный летчик поручик Левашовский

Адьютант отряда прапорщик Акаемов.

25.02.1916 г. летчик поручик Модрах испытывал германский легкий биплан Гальберштадт с мотором Гном.

14.04.1916 г. по распоряжению Великого князя Александра Михайловича в 27-й корпусной отряд выслан Бристоль или Гальберштадт пленный.

Русский текст статей был подготовлен Евгением Ушаковым.

Роланды в России

Русский текст статей был подготовлен Евгением Ушаковым, я позволил себе сделать некоторые ремарки в тексте, они выделены курсивом.

21 сентября 1917 года военный лётчик 7-го корпусного авиационного отряда 2-й боевой авиагруппы поручик А.Н. Свешников { static.diary.ru/userdir/5/9/7/0/597033/70818248... } сбил (принудил к посадке) Roland D.IIа 539/17 с мотором Argus 180HP. Свешников на истребителе "Ньюпор-23" в районе Тарноруды четыре раза (на высоте в 4000, 3400, 400 и 250 метров) нападал на неприятельский аппарат и при второй атаке нанёс ему повреждения. Неприятельский лётчик был ранен и приземлил машину в районе Гнила Малинувка в 30-ти саженях от проволочных заграждений. За эту победу Свешников был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. "Роланд" был почти не повреждён, если не считать несколько пулевых пробоин в фюзеляже и сломанного при посадке левого колеса.

21 сентября 1917 года военный лётчик 7-го корпусного авиационного отряда 2-й боевой авиагруппы поручик А.Н. Свешников { static.diary.ru/userdir/5/9/7/0/597033/70818248... } сбил (принудил к посадке) Roland D.IIа 539/17 с мотором Argus 180HP. Свешников на истребителе "Ньюпор-23" в районе Тарноруды четыре раза (на высоте в 4000, 3400, 400 и 250 метров) нападал на неприятельский аппарат и при второй атаке нанёс ему повреждения. Неприятельский лётчик был ранен и приземлил машину в районе Гнила Малинувка в 30-ти саженях от проволочных заграждений. За эту победу Свешников был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. "Роланд" был почти не повреждён, если не считать несколько пулевых пробоин в фюзеляже и сломанного при посадке левого колеса.{ static.diary.ru/userdir/5/9/7/0/597033/70818322... }

В документах 7-го корпусного отряда не встречаются данные о использовании этой машины. В ноябре 1917 года «Роланд» находился на базе 11-го авиационного дивизиона в ремонте. Этот самолёт вывезли в Москву, куда эвакуировалась вся 2-я боевая авиационная группа (3-й, 7-й и 8-й корпусные авиаотряды).

В Москве "Роланд" попал в 1-ю воздушную эскадрилью Московского революционного авиационного отряда. Эскадрилья была спешно сформирована в конце 1917 года и 25 декабря убыла из Москвы на фронт против казачьих войск атамана Каледина. Часть под командованием лётчика Шумана через Харьков прибыла в Славянск в распоряжение командующего красными войсками на Украине Антонова-Овсеенко. Отрядный аэроплан имел номер 690 и мотор Argus 180НР с 2622. На снимке сбитого Свешниковым "Роланда" с германским крестами, на левом борту видна техническая надпись:

Leergewicht 690 kg.

Zul. Nutzlast bei vollem Tank 167 kg.

Скорее всего номер 690 взяли из этой надписи! В документах Красного воздушного флота этот самолёт встречается или с номером 690 или с 539/17.

В апреле 1918 года "Роланд" был увезён Шуманом "в распоряжение товарища Гермашева" (начальника авиации штаба войск Антонова-Овсеенко). Скорее всего, в последующие месяцы самолёт был доставлен в Москву, о чём свидетельствует следующее. 24 марта 1918 года известный авиатор Б.И. Россинский основал при московском аэродроме на Ходынке так называемую "Летучую лабораторию". Опытный отдел лаборатории под руководством Н.А. Загорянского произвёл работу по определению центра тяжести самолётов. Для этого пришлось взять 16 аэропланов, находящихся в Москве: из авиашколы, отрядов и парк-склада. 10 июля 1918 года был взвешен "Роланд" (без крыльев и руля поворота). Вес пустого самолёта составил 36 пудов 24 фунта.

23 июля 1918 года 3-й корпусной авиационный отряд, под командованием военного лётчика Барковского убыл из Москвы в Алатырь, на Восточный фронт. "Роланд" забрали с собой. В августе вся группа (3-й, 7-й и 8-й корпусные отряды) была переброшена в Моршанск Тамбовской губернии. Упоминание о "Роланде" 539/17 несколько раз встречалось в документах 3-го отряда. Например, на 1 октября 1918 года, "Роланд" 539/17 с мотором Argus 180НР с 2622 числился в отряде неисправным. В декабре 1918 года остро стоял вопрос о связи с советскими частями в Туркестане и начальнику авиации Восточного фронта военному лётчику Шиукову было приказано подготовить такой перелёт. Рассматривался вариант о использовании «Роланда», на котором ещё в ноябре 1918 года военный лётчик Барковский совершил перелёт из Моршанска в Арзамас. Аппарат не подошёл для дальнего перелёта, так как «выяснилось, что "Роланд" имеет радиус полёта около 320 вёрст, поэтому к полёту в Туркестан не годен, так как долетев до Арзамаса, лётчик принужден был садиться с остановленным винтом из-за недостатка горючего».

В феврале 1919 года согласно отрядному отчёту "Роланд" 539/17 (с мотором "Аргус" 180НР 2622-33 и с одним пулемётом "Шпандау" 1435) был исправен. В июне 1919 года 4-й авиационный отряд истребителей (бывший 3-й корпусной) был переброшен на Южный фронт, а "Роланд" отправили в ремонт в Московский центральный парк-склад.

Московский Центральный авиационный парк-склад отремонтировал этот аэроплан в 1920 году. Самолёту был присвоен парковый номер 301 и в январе 1921 года его отправили в 11-й авиационный отряд истребителей. Отряд базировался у Качи, на территории бывшей Севастопольской военной авиационной школы. Аппарат был исправен, имел мотор "Аргус" 2536, два пулемёта "Виккерс". Отряд был переформирован во 2-й неотдельный отряд 2-й истребительной эскадрильи. Известно, что он базировался в 1922 году в Киеве и "Роланд" ещё состоял на его вооружении. Именно к этому периоду относиться фотография аэроплана на правом борту которого изображен чёрт, нападающий на рабоче-крестьянскую звезду. Последний снимок "Роланда" датирован 1924 годом. Самолёт был снят в помещении 2-й постоянной базы в Харькове. Очевидно, самолёт был сдан туда на хранение.

Информация о втором "Роланде", постройки фирмы "Пфальц" (о чём свидетельствует форма опознавательных знаков) попавшем в Россию стала известна благодаря фотографии аппарата с белой полосой на фюзеляже . В августе 1917 года его фюзеляж был сфотографирован в Каменец-Подольске (по другим данным - в Кременчуге). Номер самолёта и обстоятельства его захвата неизвестны. В Windsock Datafile 47 эта машина ошибочно идентифицирована как «Роланд», сбитый Свешниковым.

Интересно бы было узнать на чем основывается предположение о месте съемки, я видел оригиналы этих фотографий в альбоме из фондов Музея Артиллерии, в нём ни каких аннотаций к ним нет.

Вероятно, что вышеуказанный "Роланд" был на вооружении 1-го авиационного имени генерала Алексеева отряда Добровольческой армии. В отчетах отряда за январь 1919 года была найдена одна запись о самолёте "Роланд". 1-й авиационный отряд под командованием военного лётчика штабс-капитана Капутовского с шестью аэропланами находился в Екатеринодаре. В списках отрядного имущества значился "Роланд" (номер не указан) с мотором "Опель" 185НР с 1112461. В феврале 1919 года отряд убыл на фронт (станция Криничная). В документах отряда "Роланд" больше не упоминался. В марте 1919 года командир 1-го авиационного парка Добровольческой армии капитан Яковлев сообщал из Симферополя, что в ремонте находится "Роланд" 895 штабс-капитана Лященко из 1-го авиационного отряда. Это было последнее упоминание о "Роланде" в документах авиации Добровольческой армии.

Все даты приведены по новому стилю

К столетнему юбилею отечественной авиации.

Борис Степанов Марат Хайрулин

Нынешний 2010 год можно считать юбилейным в истории развития отечественной авиации. 8 марта 1910 года на Одесском ипподроме в российское небо на аппарате тяжелее воздуха поднялся первый русский дипломированный пилот Михаил Никифорович Ефимов.

Чуть позже в мае этого года, в Гатчине совершил свой первый полет на аэроплане поручик Руднев Евгений Владимирович, ставший первым отечественным военным авиатром.

Но вернемся к геральдике, своенравная фортуна преподнесла свой подарок к этому юбилею, вернув ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКАМ (далее О. З.) отечественной авиации цвета национального флага России.

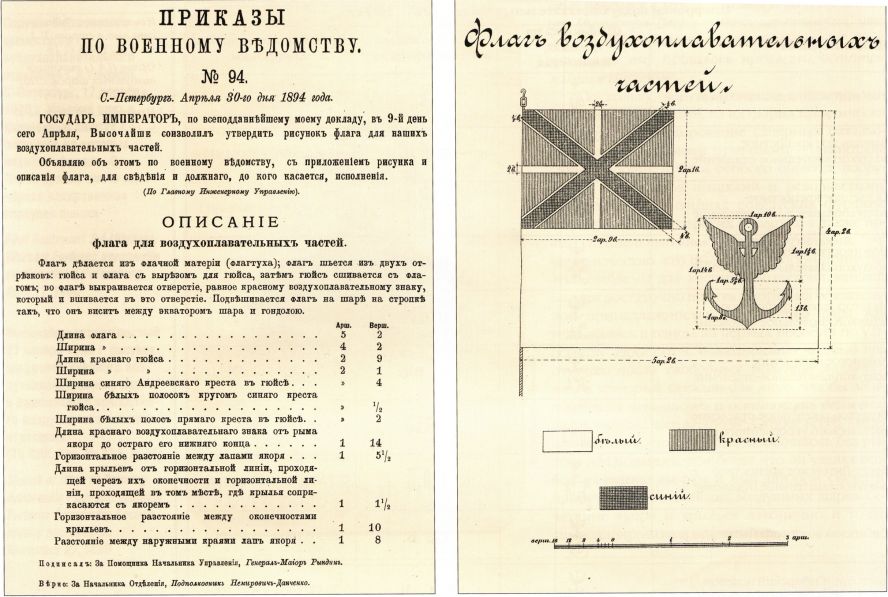

Первыми О. З. появившимся на перкали российских самолетов можно считать изображения флага военных воздухоплателей, утвержденного еще в 1894 году.

Об использовании оного свидетельствуют как документальные источники, так и в светопись той эпохи.

Так на фотографии аварийной посадки «Фармана» одного из первых авиационных отрядов, учрежденного в 1910 году при Восточно-Сибирском воздухоплавательном батальоне, на вертикальных рулях направления аппрата ясно виднен этот флаг.

Официальное объяснение этум факту можно найти в распоряжениях штабов военных округов. Так в 1913 году, в приказе по Виленскому военному округу, описывая вводимые знаки отличия между аэропланами 4-й и 5-й воздухоплательных рот, не забыли упомянуть, что на корме аппарата должен быть «русский воздухоплавательный флаг, нарисованный или привязанный» т. е. обычный на тканевой основе.

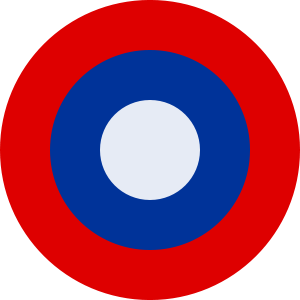

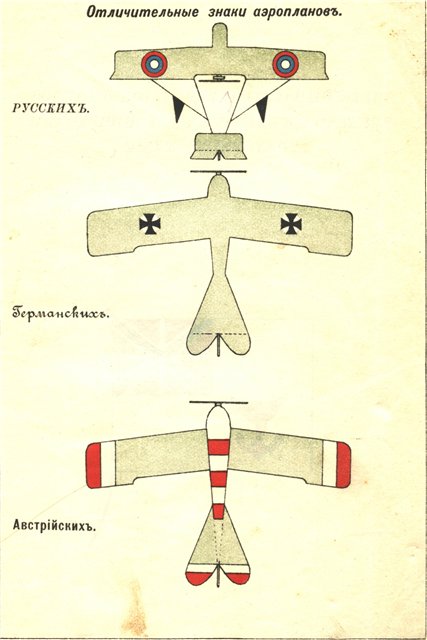

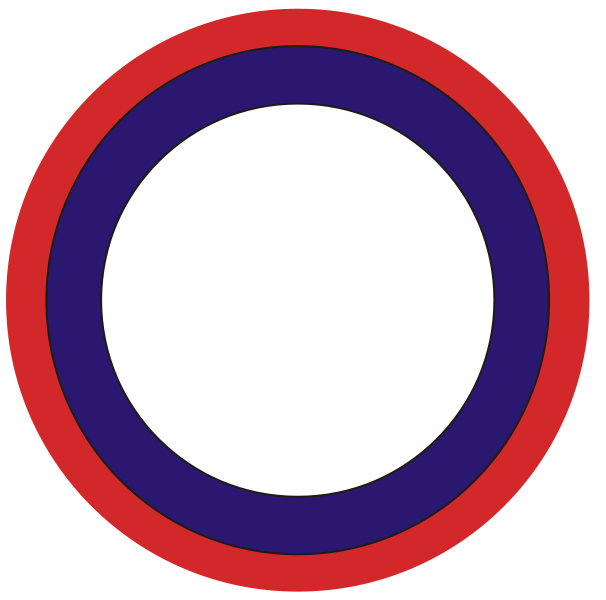

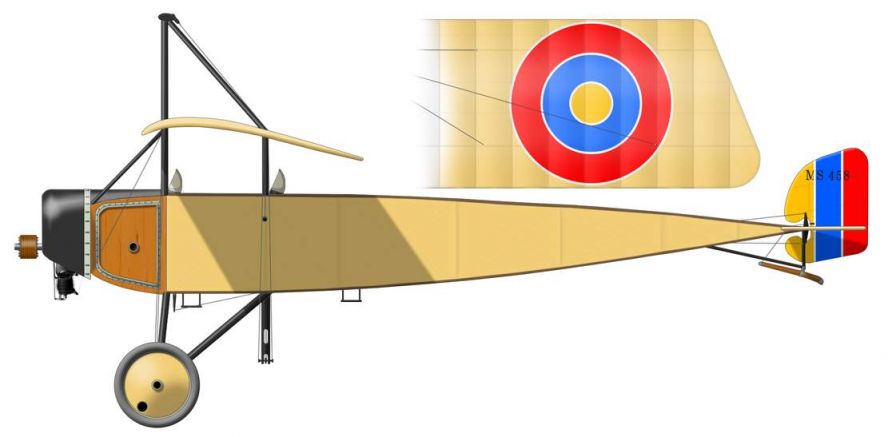

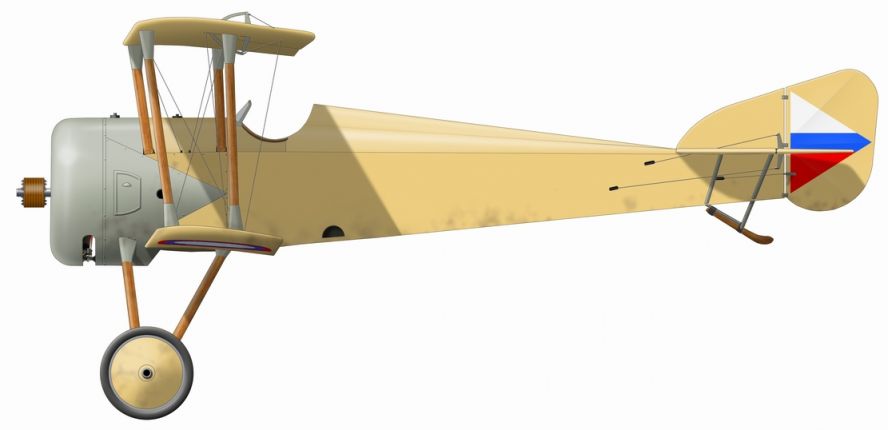

В связи с бурным ростом мировой авиации возникла объективная необходимость в знаках государственной принадлежности на воздушных судах, 1 января 1913 года вступил в силу закон о суверенитете воздушного пространства Российской империи, утвержденный Советом министров 16 ноября 1912 года. В этом же 1913 году появляются первые проекты, собственно говоря, уже чисто авиацонных О. З., предлагавшие для аэропланов авиационных частей армии наносить на нижние плоскости трехцветные бело-сине-красные круги, а для русских частных аппаратов бело-сине-красные треугольники.

8 августа 1913 г. Военный совет утвердил Инструкцию, в соответствии с которой на русских самолетах, на нижних плоскостях крыльев наносились концентрические круги из цветов государственного флага России - белого, синего и красного.

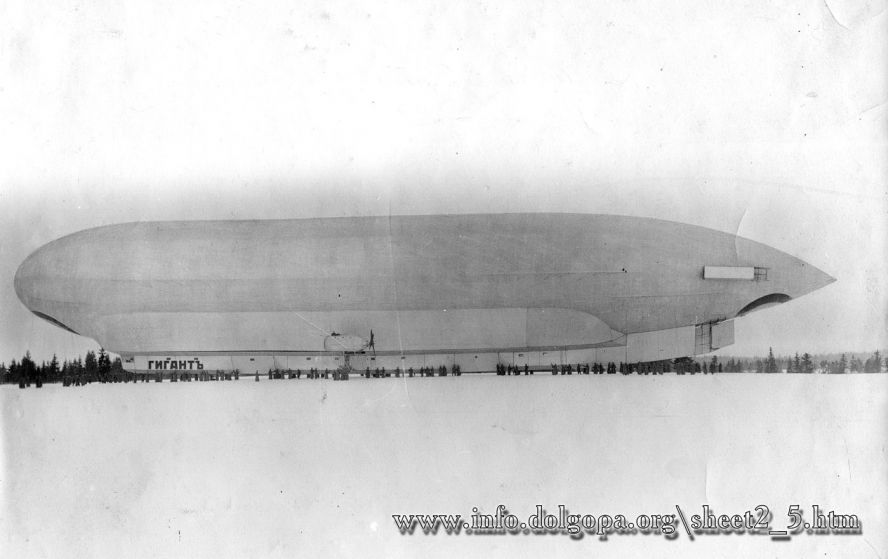

На дирижаблях и привязных аэростатах опознавательным знаком служил воздухоплавательный флаг, но вскоре после начала первой мировой войны на их оболочки в дополнение к флагу стали наносить большие трехцветные круги, хорошо заметные и с земли и с воздуха.

Разразившаяся вскоре мировая война стала вносить свои коррективы в развитие геральдических символов отечественной авиации. Во первых из изучения документов русского генерального штаба, становится ясно, что инструкция 1913 года либо не дошла до авиационных частей либо была ими попросту проигнорирована. Так 6 (12) августа 1914 года Штаб Верховного Главнокомандующего вновь поднимает вопрос об отличии своих аэропланов от не приятельских, опять же рекомендуя ввести круги национальных цветов. На этот раз распоряжение было в частях повсеместно выполено, но так как текст самого документа был составлен крайне небрежно, без указания размеров знаков и их прорций, к тому же допускал свободную трактовку расположения цветов на поле эмблемы, что привело к появлению множества вариантов начертания О. З.

Уже первые боевые полеты выяснили, что с земли, введенные, опознавательные знаки русских аэропланов плохо различимы, из-за чего наши летчики не раз попадали под обстрел своих же батарей. В октябре 1914 года в специальном приказе главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала от инфантерии Н.В. Рузского приводились случаи расстрела воздухоплавательных аппаратов своими же войсками. Так, 9 сентября в Бенгхейме были расстреляны четыре аппарата Гродненского крепостного авиационного отряда 288-м пехотным полком, когда аппараты снижались. Имелись убитые и раненые, при этом также были повреждены аэропланы. Хотя еще 27 августа приказом по армиям Юго-Западного фронта войска разрешалось «открывать огонь по воздухоплавательным аппаратам, если опознавательные знаки не видны, только в том случае, когда аппарат будет бросать бомбы или сигнализировать неприятелю особыми ракетами».

Несмотря на утвержденные опознавательные знаки, указывавшие на государственную принадлежность летательного аппарата, продолжался поиск новых, более удобных и более «читаемых» символов. Наибольшее предпочтение отдавалось знакам темных тонов. Наглядным примером здесь может служить докладная записка, направленная 25 сентября 1914 года начальником Гатчинской военной авиационной школы полковником С.А. Ульяниным в Главный штаб. На рассмотрение высшему военному руководству был представлен проект «Инструкции для принятия мер предосторожности во избежание обстрела своих воздухоплавательных аппаратов» и силуэтов русских и неприятельских аэропланов. С.А.Ульянин доказывал, что цветные круги на крыльях русских аэропланов в качестве отличительных знаков совершенно не видны на большой высоте. В связи с этим в военной авиационной школе начали проводить опытные полеты летательных аппаратов с треугольными черными флагами, которые оказались достаточно заметными с земли.

В «Инструкции по воздухоплаванию», утвержденной в конце ноября 1914 года, отмечалось, что все военные и частные летательные аппараты должны быть снабжены отличительными знаками: аэропланы кроме красно-сине-белых кругов на крыльях должны иметь на крыльях же треугольные черные флаги, а аэростаты – такие же большие круги национальных цветов снизу и флаги: спереди – малый военный воздухоплавательный, сзади – большой русский национальный флаг.

В следующем военном году продолжалось совершенствование традиционных О. З., которые в офицерской среде получили неофициальное название «кокард», а солдаты, попросту обзывали «мишеньками» за явное сходство с последними. Так капитан В.В.Тарновский – один из ведущих специалистов зенитной артиллерии — предлагал «за наружный размер всего круга брать ширину крыла аэроплана, ширину обода красного и синего кругов делать не более двух вершков каждый, закрашивая все остальное пространство круга яркой белой краской, и почаще его освежать.

Полезно также красить знаки и на боковых поверхностях хвоста аэроплана... ».

Предложения капитана В.В. Тарновского вскоре были учтены.

В дальнейшем принимается решение, изменить расположение цветов в концентрических кругах на крыльях самолётов: наружный – красный круг, средний – белый, в центре – синий, но от него практически сразу же отказались, так как предложенный вариант полностью совпадал с эмблемой ВВС Франции.

Брусиловский прорыв летом 1916 года завершил затянувшееся позиционное противостояние на восточном фронте. Количество воздушных боев в воздухе резко возросло, авиаторы, наконец-то, получили стрелковое вооружение, появились первые истребители. К задачам опознавания самолетов наземными войсками, добавились вопросы быстрого и четкого определения противника в воздушном бою.

Согласно принятым мерам, сами О. З. больше не изменялись, а вот количество «кокард» наносившихся на планер самолета резко увеличилось, но дадим слово документу:

« По приказанию Августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в Действующей армии командирам отрядов принять меры, чтобы на всех аэропланах имелись отличительные круги не только внизу на поверхностях, но и сверху поверхностей, а также на фюзеляже и на рулях направления и глубины. Особенное внимание обратить, чтобы эта мера была немедленно применена на аппаратах типа биплан Ньюпор».

Больше до начала революционных событий резких изменеий в геральдической системе отечественной авиации не происходило.

Наверное, стоит поговорить о существоваших вариантах основных знаков государственной принадлежности более подробно. Во первых коснемся эмблем иностранной авиационной техники поступавшей в нашу армию от союзников.

С английскими самолетами все обстояло довольно просто. Согласно имеющимся в наличии фотоматериалам, гордые британцы, не ведали о наших национальных символах, присылая авиатехнику, либо в окраске и со знаками своих ВВС, либо вообще без оных.

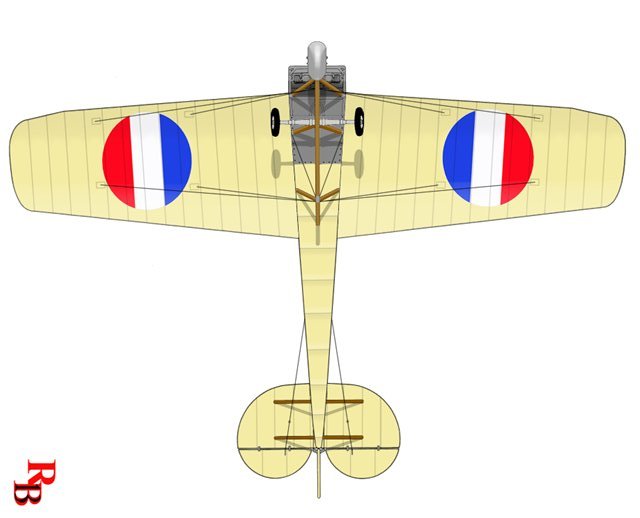

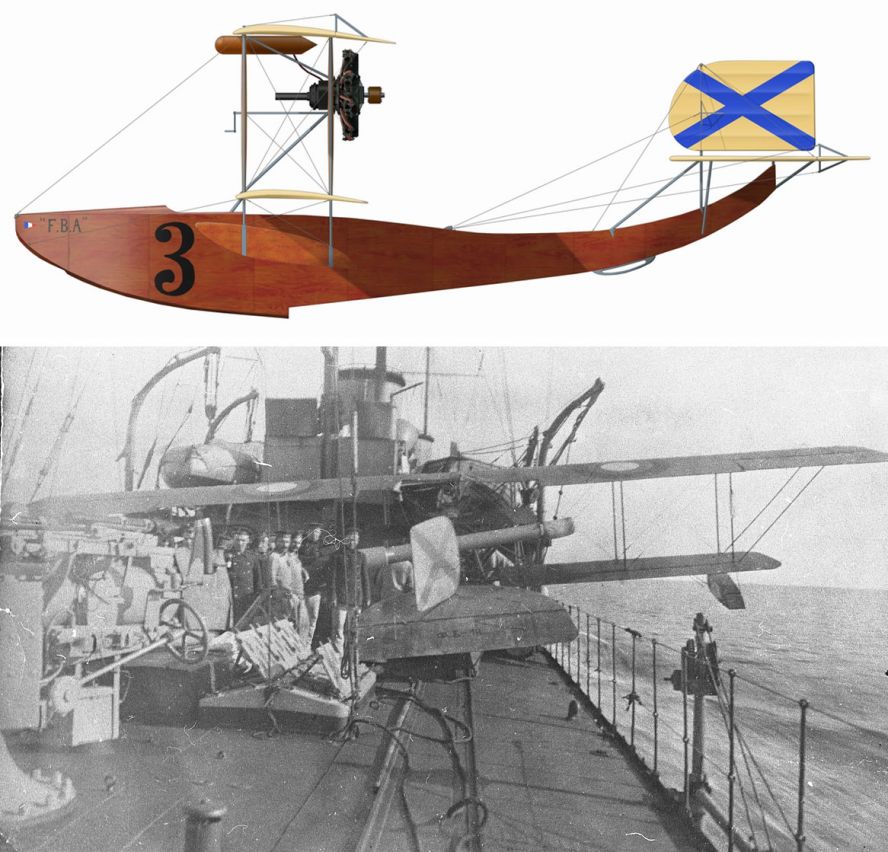

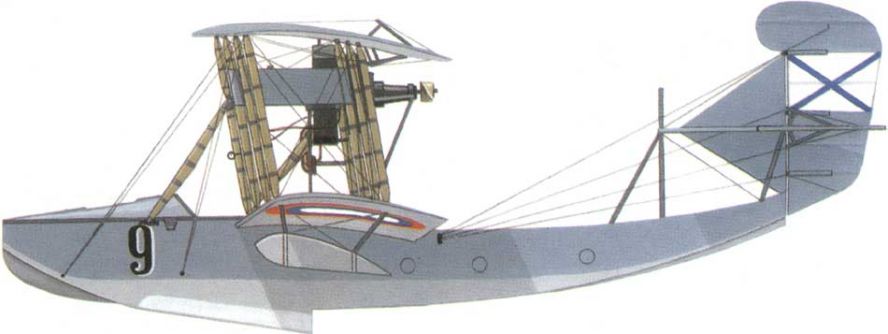

Французы же хотя и наносили на свои самолеты, поставлявшиеся в Россию, опознавательные эмблемы согласно цветовым сочетаниям, принятым в русской авиации, но по нормам и правилам, принятым для их ВВС.

Хотя, со временем, внешний вид О. З. и их расположение, на поступавшей из Франции авиатехнике, вплотную приблизились к манерам отечественных производителей. Правда время от времени выяснялось, что некоторое количество присланных французами самолетов оказывалось, как и их британские коллеги со своими родными «кокардами» и гальским триколором на хвосте, но скорее всего это были жертвы все усиливавшейся организационной неразберихи охватившей страну, так как через Россию проходили пути снабжения союзной Румынии.

Хотя, со временем, внешний вид О. З. и их расположение, на поступавшей из Франции авиатехнике, вплотную приблизились к манерам отечественных производителей. Правда время от времени выяснялось, что некоторое количество присланных французами самолетов оказывалось, как и их британские коллеги со своими родными «кокардами» и гальским триколором на хвосте, но скорее всего это были жертвы все усиливавшейся организационной неразберихи охватившей страну, так как через Россию проходили пути снабжения союзной Румынии.

Некоторое разнообразие в эмблематику отечественных ВВС вносила Эскадра Воздушных Кораблей. Это соединение вооруженное знаменитыми тяжелыми многомоторными бомбардировщиками «Илья Муромец» имело, особый статус, подчиняясь напрямую ставке Верховного Главнокомандующего. Возможно, именно по этому, на бортах самолетов эскадры было принято наносить вместо кокард треугольные вымпелы.

Еще одни видом отечественных ВВС была флотская авиация. Моряки, естественно с самого начала хотели использовать в качестве опознавательной эмблемы традиционный андреевский флаг.

Сухопутное начальство, в принципе не возражало, настаивая лишь на том, что в случае начала военных действий на замене последнего на национальные круги. Но все это так и осталось в стадии нереализованного проекта, одной из особенностей которого, все же, стоит отметиь идею помещения на носу воздушного судна малого государственного герба.

Формально «кокарды» на крыльях флотских самолетов были утверждены в начале 1915 года, на Балтике вместе с ними на хвостах аппаратов мирно уживался андреевский флаг, официально принятый летом того же года.

К семнадцатому году андеевский флаг постепенно выходит из употребления, за исключением Школы воздушного боя в Араниенбауме.

Конец первой части.

Леопольд Анслингер.

Самый результативный немецкий летчик истребитель восточного фронта.

Леопольд Анслингер был одним из "Альте Адлер" (старых орлов). Так обычно германские авиаторы звали в промеж собой пилотов научившихся летать еще в мирное время. Анслингер закончил летную школу на заводе Годдекера около Майнца. 14 октября 1913 года он получил немецкую версию «бреве» (международной лицензии пилота) № 566 и успел поучаствовать в авиационных соревнованиях.

В начале Первой мировой войны, Леопольд поступил добровольцем в армию и сразу же был назначен в авиационные войска. Военное образование он получил в учебном авиаотряде №3 (FEA 3), находившемся в Дармштадте. Его летное мастерство было оценено по достоинству, он уже в конце августа 1914 года получил кавлификацию военного летчика. 28 ноября 1914 он стал унтер-офицером, а 25 января 1915 произведен в вице-фельдфебели. В середине февраля 1915 Анслингер уже воевал на восточном фронте в составе полевого авиационного отряда №54 (FFA 54). Сначала он как и все пилоты занимал свое место в задней кабине двухместного разведывательного аэроплана. Анслингер неплохо повоевал, летая на разведку и бомбардировку позиций противника. Уже 17 апреля 1915 он был награжден Железным крестом второго класса (EK 2), а 8 мая 1915 уже был произведен в лейтенанты резерва. 18 августа 1915 Анслингера награждили Железным крестом первого класа (EK 1). От командования союзной Австро-Венгрии он также получил 30 сентября 1915 года знак полевого пилота, а 5 декабря награжден 1915 Крестом боевых заслуг третьего класса с воинскими лаврами.

18 января 1916 Леопорльд сбил свой первый самолет. Месяц спустя, 14 февраля 1916 последовала его вторая победа. В тот же день он был награжден баварским орденом за боевые заслуги четвёртого класса с мечами и 28 февраля 1916 Рыцарским крестом второго класса ордена Баденского (Zähringer) Льва. 24 Июля 1916 ему удалось принудить к посадке в немецком тылу Вуазен, уцелевшим экипажем. На 28 августа 1916 Анслингер сбив очередной русский самолет, стал со своими четырьмя победами на сегодняшний день самым успешным немецким пилотом на русском фронте. 11 января 1917 полевой авиаотряд №54 получил новый номер 24 (FA 24). В марте того же года, сведения о воздушных боях с участием Анслингера попали в еженедельный отчет, в "Нархитебладте" (Листке новостей) публиковавшемся с января 1917 года. К сожалению, это издание перестало выходить с августа 1918 года, хотя сведения и продолжали выходить в периодической печати.

Так 12 Апреля 1917 года, еженедельная газета сообщила, что экипаж в составе лейтенанта Леопольда Анслингера и кандидата в офицеры Вильгельма Фрикарта из отряда FA 24 сбил Вуазен у м. Потутору. Это уже была пятая или четвертая официальная победа Анслингера и первая Фрикарта.

Хотя сведения из бюллетеня не могут рассматриваться как неоспоримые доказательства побед, его ближайшие победы, все они были подтверждены в информационном бюллетене. В их числе три мае 1917 после того как он был переведен в авиационный отряд №242 (FA (242), и еще в июне 1917 года. Его первая майская пбеда пиходится на 6-е мая 1917 с замечанием в еженедельной газете, что он уже летал в эскадрилье одноместных истребителей. Полное название этого подразделения было II-й боевой отряд одноместных аппаратов Южной армии, формально подчиненный двести сорок второму авиационному отряду. С тех пор Леопольд стал пилотом одноместного истребителя. Его следующим противником 6 мая стал неприятельский аэроплан определенный Арслингером как Ньюпор. Другие две победы в мае, 17 числа Вуазен и корректировочный привязной аэростат 31 мая, также были подтверждены как единоличные. Это означало, что он летал на одноместном аппарате. Последний успех Анслингера был 29 июня 1917. Опять русской Ньюпор, это был его восьмой официально сбитый самолет противника. Следует отметить, что в представлении Анслингера к награде орденом Леопольда было указано десять подтвержденных побед. Последней числится на 30 июня, 1917 над Ньюпором.

После заключения Бресткого мира с Россией Анслингер был переведен в Германию в подразделение местной ПВО - отряд №9 (Kest 9), для защиты областей Западной Германии, от налетов бомбардировщиков Антанты. Анслингер был еще награжден следующими наградами: Рыцарский Крест Ордена Дома Гогенцоллернов и Австро-Венгерской орден Железной короны третий Класса с воинскими лаврами.

До начала Второй мировой войны Анслингер работал летчиком-инструктором, иногда во Фрайбурге и был профессиональным пилотом авиакомпании Люфтганза. Он умер 18 Июня 1978 года в Фрайбурге.

Его брат Франц Анслингер также служил в авиационных войсках в истребительных эскадрильях – ястах 11, 35 и 56, и сбил три вражеских самолета.

Единицы:

• летчик-ученик авиационного отряда №3 (Fliegersatz-Abteilung 3)

• пилот полевого авиационного отряда №54 (Feldflieger-Abteilung 54), позже переименованного в №24 (Flieger-Abteilung 24)

• пилот вюртембергского авиационного отряда №242 (FAA 242w)

• летчик-истребитель второго боевого отряда Южного армии, подчиненного вюртембергскому авиационному отряду №242 (Kampfstaffel II Süd Armee der FA(A) 242 unterstellt).

• летчик-истребитель авиационного отряда местного ПВО №9 (Kest 9)

Награды:

• Железный крест второй Класс (EK 2)

• Железный крест первой Класс (EK 1)

• Крест за боевые заслуги третьего класса с воинскими лаврами

• Баварский орден забоевые заслуги четвёртого класса с мечами

• Баденский орден Зарингеского (Zähringer) Льва, рыцарский крест второго класса

• Рыцарский крест ордена дома Гогенцоллернов

• австро-венгерский орден Железной Короны третьего класса с воинскими лаврами

Список побед по версии Огуста Блюма:

1916 год место службы полевой авиационный отряд № 54

1. 8 января неприятельский самолет недалеко от Тарнополя. Не подтверждается.

2. 14 февраля неприятельский самолет недалеко от села Гробли, на северо-запад от Тарнополя. Экипаж 6-го армейского авиаотряда прапорщик Рябов Николай Иванович и подпоручик Васильев Владимир Митрофанович был сбит в бою с двумя германскими самолетами, у деревни Зарудзи в окрестностях Тарнополя. Авиаторы погибли, тип аппарата неизвестен.

3. 24 июля Вуазен западнее Бурканова. Экипаж 3-го армейского авиаотряда (7 армии Юго-Западного фронта) военлет штабс-капитан Беридзе Борис И. и поручик Ртищев Валериан Н. были сбиты на Вуазене и убиты в 20.00 часов вечера в бою с германским самолетом недалеко от Микулинцев восточнее Бурканова, рядом с линией фронта. На высоте 1200м пуля германцев попала и взорвала топливный бак аппарата. С большой долей вероятности можно предположить что это был экипаж из FFl.Abt.54 лейтенант Леопольд Анслингер и обер-лйтенант Эдуард Вольфганг Зорер.

4. 26 или 28 августа Вуазен поблизости от Буржтуна. Экипаж XXXII корпусного авиационного отряда (7 армии Юго-Западного фронта) военлет поручик Попов Василий Федорович и механик француз Лалье были сбиты в разведывательном полете, и сели на вынужденную в тылу противника за линией фронта у речки Гнилая Липа. Оба наших авиатроа были ранены и пленены.

1917 год место службы авиационные отряды № 24 и №242.

5. 12 апреля Вуазен Потутору. Прямого подтверждения нет, но на следующий день 13 апреля три экипажа 4-го артиллерийского авиационного отряда (7 армии Юго-Западного фронта) имели воздушные бои с противником: прапорщик Петров и капитан Бочарский на Вуазене были атакованы четыремя неприятельскими аппаратами. Наблюдатель был тяжело ранен разрывной пулей и пилоту пришлось сесть на вынужденную неподалеку от Шебалина. Второй экипаж корнет А.Туманов и летнаб штабс-капитан Сахаров Александр Владимирович, были атакованы тремя неприятелями и обстреляны артиллерией. Хотя авиаторы не пострадали, они были вынуждены сесть рядом с Летятиным. Прапорщик Мартиров Анатолий Александрович, так же сел у Шебалина, после того как германский истребитель нанес легкие повреждения его аппарату.

6. 6 мая Ньюпор Куропатники. Экипаж 6-го армейского авиаотряда подпоручик Трутнев с наблюдателем подпоручиком Лелюхиным охраняли корректирующий аппарат, были атакованы сзади Фоккером, их самолет загорелся и спикировал у Дорценюв, что в 5 верстах к северо-западу от Куропатники. Подпоручики Трутнев и Лелюхин выскочили из горящего самолета и при падении разбились на смерть. Аппарат Анатра Декан.

7. 17 мая Вуазен севернее Потока. Экипаж 2-го артиллерийского авиационного отряда подпоручик Самсонов Сергей Сергеевич и штабс-капитан Сильнитский на Вуазене были атакованы и сбиты двумя неприятельскими истребителями в 08.00 часов утра после разведки Выборово-Конюхи. Аппарат загорелся и упал в наших линиях наюг от Зборова, наблюдатель погиб, пилот тяжело ранен.

8. 31 мая наблюдательный аэростат. Баллон 3-го Кавказского корпусного воздух отряда был атакован и сожжен в 9.50 утра, на высоте 200 м неприятельским самолетом использовавшим зажигательные пули. Аэростат сгорел менее чем за минуту, наблюдатель прапорщик Абрамов погиб. Бозниковка Юго-Западный фронт.

9. 29 июня Ньюпор Волосенков. Поручик Макиенок из 7-го отряда истребителей, был атакован парой Фоккеров повредивших его Ньюпор. Он с трудом сел на вынужденную у Мартсеновка.

10. 30 июня Ньюпор Шебалин-Рукен. Командир 7-го отряда истребителей штабс-капитан Орлов Иван Александрович, был сбит и погиб в бою с двумя Фоккерами в 20.00 часов вечера на высоте 3000 метров. Аппарат потерял правую нижнюю консоль и разбился у Козова.

Анслингер в кабине своего Роланда, лето 1917 года.

Успехи летчиков-асов Первой мировой могут оказаться простым везением

Победы летчиков-асов времен Первой мировой войны, возможно, были счастливой случайностью, а не закономерным результатом высокого летного мастерства. Новое исследование сотрудников университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Михаила Симкина и Ввани Ройчоудхери (Vwani Roychowdhury), в частности, ставит под сомнение обоснованность славы легендарного «Красного барона» - такое прозвище носил немецкий летчик Манфред фон Рихтгофен (на фото), лучший ас Первой мировой, одержавший 80 побед подряд в воздушном бою.

Американские ученые изучили отчеты всех немецких летчиков-истребителей, принявших участие в Первой мировой войне, и обнаружили, что на 6745 побед у них пришлось лишь около 1000 поражений (таковыми признавались поединки, в которых пилот был ранен или погиб). Средний шанс на успех произвольного немецкого летчика составлял 80%, то есть по крайней мере один пилот, говоря языком статистики, мог выиграть 80 поединков подряд чисто случайно. Немецкие летчики зачастую одерживали легкие победы просто в силу того, что самолет противника был слабее вооружен или хуже маневрировал. Кроме того, анализ показал, что, хотя Рихтгофен, как и ряд других асов, входил в число 30% особенно хорошо обученных летчиков, уровень их подготовки практически не сказался на показываемых результатах.

// New Scientist

Во, как оно бывает...

В общем как сказала героиня из любимого кино "Я думала Вы - ас!, а вы У-двас"